言語聴覚士(ST)は、同じリハビリ専門職である理学療法士(PT)や作業療法士(OT)と比べて有資格者の数が少なく、「なぜSTは少ないのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。

また、現役STの方やこれからSTを目指す方で、STの将来性が気になる方も多いと思います。

この記事では、言語聴覚士が少ない理由を5つに分けて解説するとともに、将来性や需要、これからのSTに求められることについてまとめました。

目次

言語聴覚士が少ない5つの理由

言語聴覚士が少ない5つの理由を解説します。

①国家資格としての歴史が浅い

言語聴覚士は1997年に国家資格として制度化された、比較的新しい職業です。 一方、理学療法士と作業療法士は1965年に制度が開始されています。 そのため、有資格者数には30年以上の差があり、STが少ないのは制度上のタイムラグが大きな理由です。

| 職種名 | 国家資格制定 |

| 言語聴覚士(ST) | 1997年 |

| 理学療法士(PT) | 1965年 |

| 作業療法士(OT) | 1965年 |

②国家試験の難易度が高め

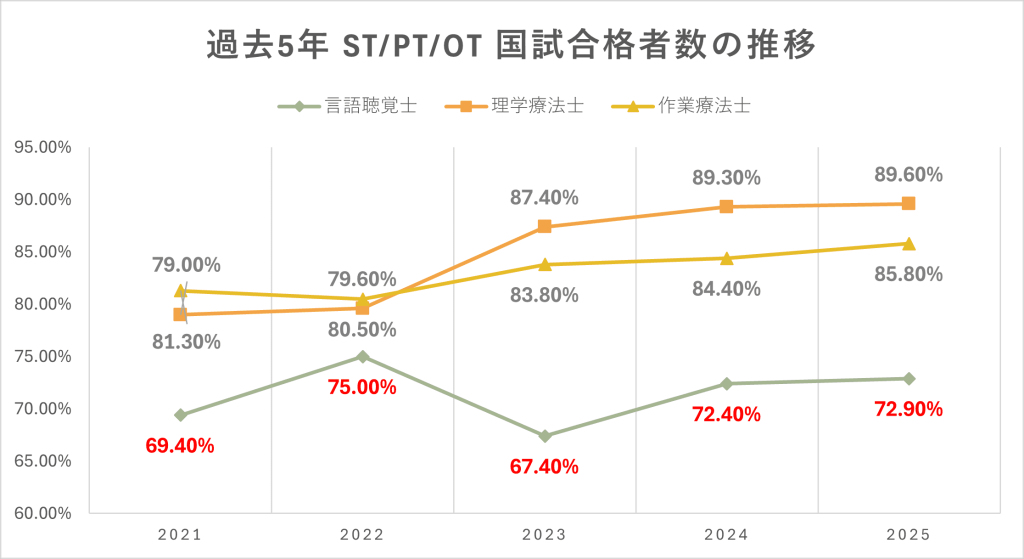

直近5年間のST国家試験の合格率は、60%台後半~70%台半ばと比較的低めに推移しています。一方で、PTとOTは79~89%台と比較的高めに推移しています。

これは、PTやOTと比べて、STは出題範囲が幅広く、多岐にわたる知識が求められるため、勉強の負担が大きくなることが考えられます。

(出典:厚生労働省|言語聴覚士国家試験の合格発表について(第23回、第24回、第25回、第26回、第27回)、(出典:厚生労働省|理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験の合格発表について(第56回、第57回、第58回、第59回、第60回)

国試について詳しく知りたい方はこちら

③養成校・定員数が少ない

| 職種名 | 養成校の数 | 定員 |

| 言語聴覚士(ST) | 約90校(25.03時点) | ー |

| 理学療法士(PT) | 約270校(24.12時点) | 約15,000名 |

| 作業療法士(OT) | 約200校(24.03時点) | 約7500名 |

STを目指せる養成校の数は、全国で約80校ほどしかありません。 さらに1校あたりの定員も20〜40人と少人数制が多く、全国的に見ても年間の新卒者数が限られています。 一方でPTやOTの養成校は200校以上あり、1校あたりの定員も多いため、毎年の資格取得者数に大きな差が生まれています。そのため、STはそもそも国家試験の受験者数が少なく、有資格者も比例して少ないです。

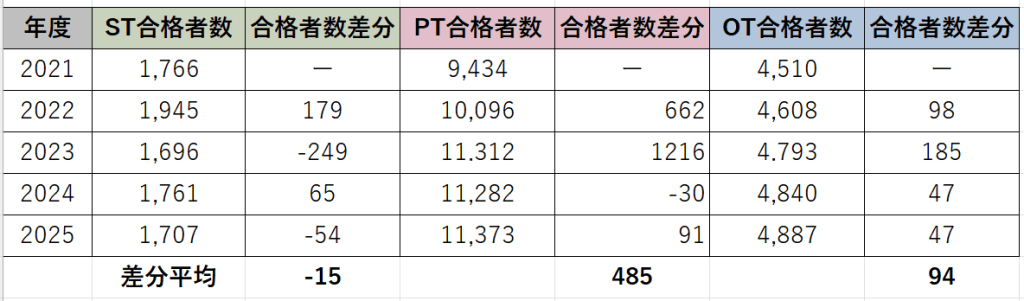

(出典:厚生労働省|言語聴覚士国家試験の合格発表について(第23回、第24回、第25回、第26回、第27回)、(出典:厚生労働省|理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験の合格発表について(第56回、第57回、第58回、第59回、第60回)

直近5年の「STの国試合格者数の差分の推移」は平均で15人減少しているのに対し、PTは485人、OTは94人増加していることからも、ST有資格者の増加スピードがPTやOTと比べて遅いことがわかります。

④職業としての認知度が低い

「家族や親戚が医療・福祉系の仕事をしていた」「自分や家族がケガや病気でリハビリを受けた経験がある」「部活中のケガでリハビリに通い、PT・OTの仕事を実際に見た」などの理由から、高校生や進路選択の段階で、PTやOTはある程度の認知度があります。

一方で、STの場合は「ことば」や「飲み込み」に関するリハビリを行っており、仕事内容が見えづらく、存在を知らないというケースが多くあります。 このことから、PT・OTと比べた知名度の低さに加え、メディアなどで取り上げられる機会が少ないことも影響していそうです。

⑤活躍できる職場が限られていた ※近年は拡大中

STの主な就職先は以前は病院に限られていましたが、近年は介護施設・小児領域・訪問リハビリなど、多様な現場で活躍できるようになっています。 とはいえ、求人の絶対数はPTやOTに比べてまだ少なく、選択肢の少なさが職業選択の妨げになっている側面もあると言えるでしょう。

言語聴覚士(ST)の将来性と需要

STは「話す」「聞く」「書く」「読む」などのコミュニケーションと、「飲み込む」ことに障害のある方へのリハビリや支援を行います。小児から成人、高齢者までとすべての世代が対象となるため活躍の場は多岐に渡り、医療機関、保健・福祉機関、教育機関などに在籍しています。

近年では、特に「飲み込み」に障害をお持ちの高齢者に対するリハビリにおいて活躍しています。内閣府が公表している「令和5年版高齢社会白書」によると、2025年には75歳以上の後期高齢者人口が3653万人に達すると見込まれており、超高齢社会へと突入する日本においてこうした需要は更に高まっていくと考えられています。

また、1章で述べた5つの理由からもわかるように、STは病院や医療施設であっても需要に追い付いていないのが現状であり、その他の福祉や教育の場などにおいても求められていることから、STの需要は高く、将来性も比較的明るいと言えるでしょう。

STの将来性が不安視される2つの理由

STの将来性は明るいと述べた一方で、将来性が不安だという声もあります。そのポイントについてもみていきましょう。

機械化によって仕事が奪われる?

IT技術の進化により、様々な仕事が機械にとって代わられつつあること、また今後その傾向が加速していくことは周知の事実であります。

言語聴覚療法においても機械化への流れは始まっており、人型ロボットを利用した言語訓練の試みや、嚥下筋に対する電気刺激アプローチなどが取り入れられつつあります。

しかし、これらの機械化は、現時点では言語聴覚士(ST)不足に対処するための業務効率化や、より効果的な介入を目的にしており、STが行う業務にとって代わりうるものではありません。

また、コミュニケーション事体が人と人との間で成り立つもののため、コミュニケーションに対するリハビリそのものを機械化することは難しいと考えられます。

PTやOTのように飽和していく?

STの国家資格試験の合格率は6~7割程度であり、その数は年々増えていくことでしょう。すでに同じリハビリ職であるPTやOTは、資格保有者数が増えたことで今後の活躍の場を懸念する声が一部で聞かれ始めています。

しかし、超高齢社会により医療・介護業界でのニーズは今後も高まるため、既存の医療・介護施設での働き方に加え、新たなサービスや雇用が生まれる可能性は十分にあり、将来性に関して心配する状況にはないとも考えられています。

STについて言えば、PT・OTと比べ数もまだまだ少なく、専門領域の一つである言語領域であれば開業することもできるため、医療や介護報酬などの制度に大幅な変化があったとしても、将来性は明るいと言えます。

これからの言語聴覚士に求められること

将来性があるとはいえその数は確実に増えていきますので、これからも活躍し続けていくためにどのようなスキルが必要かについてもみていきましょう。

他人に負けない得意分野

言語聴覚士は、幼児、学童、青年・高齢者までの言語コミュニケーションと摂食嚥下を担当するため、幅広い分野にわたって活躍します。

全ての分野を網羅するジェネラリスト的な働き方も少なからずありますが、自分の得意分野や専門性を持つことは重宝される人材になるには必須です。そのためには、STとして継続的に学び、研究発表や論文抄読などを行えるスキルを学生のうちから身に着けておくことをおすすめします。

もちろん、STになってからも日本言語聴覚士協会の生涯学習プログラムなどを利用して勉強し、認定言語聴覚士を取得するなどの研鑽プログラムも用意されていますので、安心してください。

医療に関する知識

現在はSTの多くが病院で働いていますが、今後は更に活躍の場を広げ、介護や福祉・教育の場にも積極的に出ていくことが望まれています。

その際の強みとなるのは、医療現場での経験と医療に関する知識です。たとえば訪問リハビリテーションであれば、一人で患者様のお宅へ訪問してコミュニケーションや摂食嚥下のリハビリを行うことになり、血圧や体温、血中酸素飽和度など基礎的な体調管理と共に、肺炎や誤嚥兆候、急な体調悪化、脳血管疾患の再発などに関する知識や対応が求められます。

将来的に介護や福祉・教育の場で働くことを目標にしている方でも、一度は医師の指導の下で医療従事者として働くという経験を積んでみてもいいかもしれません。

言語聴覚士以外の経験、特技・趣味

言語聴覚分野や医療に関する知識や経験が前提にはなりますが、実は自分の人となりそれ自体を生かせるのがリハビリ職として働く醍醐味とも言えます。

特にSTは成熟していない分野で、訓練に使用する絵カードや教材1つとっても、適宜購入したり手作りしたりと、患者様のためにカスタマイズを始めれば限りがありません。

また、患者様のリハビリの最終目標は、「その方らしい生活を送る」ことです。患者さんそれぞれの趣味や生活背景、価値観などによってリハビリの方向性を少しずつ変えていく必要があります。

そのため、自分の特技や趣味(例:絵が描ける、プログラミングができる、パソコンスキルがある、歴史に詳しい、料理がうまいなど)の全てが、言語聴覚士として活躍していく上での強みとなります。

また、言葉にならない患者様の思いをくみ取り、想像することも信頼関係の構築に欠かせません。

今後需要の高まりが予想されるが、ST人口が少ない分野

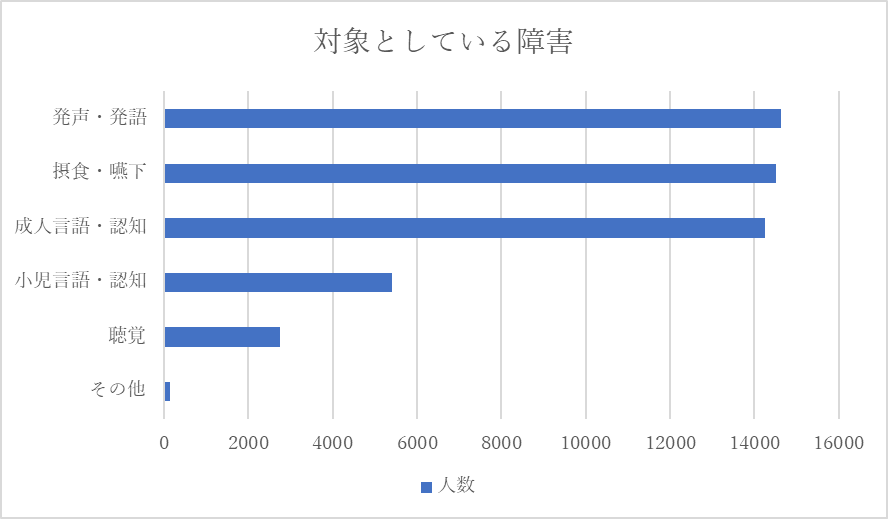

下記は、日本言語聴覚士協会による、STが対象としている障害一覧です。今後需要の高まりが予想される「小児言語・認知」や「聴覚」などのST人口が少ない分野では、活躍の場が期待されています。障害ごとに詳しくみていきましょう。

一般社団法人日本言語聴覚士協会 会員動向(令和6年3月31日現在)対象としている障害(複数回答)

小児言語・認知

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所発達障害教育推進センターによると、自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍する児童生徒数は2007年度以降、毎年約6,000人ずつ増加しています。したがって言語発達遅滞や構音障害などによりリハビリを必要とする児童も増加していますが、日本言語聴覚士協会によると、小児言語・認知分野でのST従事者は5413人と全体の約10%に留まっておりSTの人出不足が叫ばれています。

未来を生きる子どもたちを対象とする小児リハビリの重要性が年々高まるにつれ、言語発達支援の環境整備も進んでいることから、小児分野を専門とするSTは今後も多方面から求められるでしょう。

(出典:独立行政法人国立特別支援教育総合研究所発達障害教育推進センター 統計情報)」

聴覚

近い将来超高齢社会となる日本では、高齢者増加に伴い加齢性難聴などによる軽・中度難聴者は増加する可能性が高いと考えられます。補聴器装用者数も増加しており、一般社団法人日本補聴器工業会によると、1990年に301,178台だった日本国内補聴器出荷台数は2022年には600,178台と約2倍になっています。しかし日本言語聴覚士協会によると、聴覚分野に従事している会員は2753人と全体の約5%程度となっており、聴覚分野でのSTの人出不足が浮き彫りになっています。

STが補聴器と関わることができる職場には、耳鼻科や補聴器外来が設置されている病院、補聴器専門店、補聴器メーカーなどがあります。専門店には「認定補聴器技能者」という資格を所持しているSTもいます。補聴器の機種選びのお手伝い・フィッティング、耳型採取、購入における公的制度に関する助言、購入後のアフターフォロー(掃除・点検・再調整)などに幅広く対応可能な資格ですが、所有しているSTがごく少数なため、聴覚分野を専門とするSTは優遇される可能性が高く、今後STをめざすにあたり注目すべき分野といえるでしょう。

(出典:一般社団法人日本補聴器工業会 日本国内補聴器出荷台数の推移、特定非営利活動法人 日本補聴器技能者協会 認定補聴器技能者とは)

2020年度診療報酬改定において新たにSTの活躍の場となった分野

2020年度診療報酬改定では「疾患別リハビリテーション料に係る言語聴覚士の配置の見直し」「嚥下リハビリテーション評価の見直し」が行われ、具体的な変更点は以下の通りです。

・呼吸器リハビリテーション料の実施者に言語聴覚士を追加

・難病患者リハビリテーション料の施設基準に言語聴覚士を追加

・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に、言語聴覚療法のみを実施する場合の規定を設ける

・言語聴覚士の摂食嚥下支援チームへの介入が必須条件に

これにより今まで以上に幅広くSTの活躍が期待されることになりましたが、前述のように需要に追いついていない現状があります。そのため、改定後に追加された分野に知見のあるSTは希少性が高いといえるでしょう。

(出典:厚生労働省保険局医療課 令和2年度診療報酬改定の概要(個別的事項))

まとめ

今回は、言語聴覚士が少ない理由と将来性や需要、これからのSTに求められることについてまとめました。

STは、社会的な認知度が高くなく、制度的にも整っていないのが現状です。しかし、聴高齢化社会に突入する日本においての需要は高く、また多様性に関する認識も高まっている中で、自閉症や学習障害など学齢期のお子さんへの支援も求められています。

この記事を参考に、まだまだこれからに将来性があると言えるSTのお仲間が、一人でも増えてくれると嬉しく思います。

PTOT人材バンクは将来のキャリアアップを考慮したうえでの転職サポートも行っておりますので、キャリアパートナーに遠慮なくご相談ください。

PTOT人材バンクへのよくあるご質問

PTOT人材バンクご利用者様の声(口コミ)

言語聴覚士(ST)の求人・転職情報はこちら

関連記事

言語聴覚士(ST) の将来性やキャリアアップに関するおすすめ記事をご紹介。